新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

景品法(景品表示法)とは?

景品法とは、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」、消費者が自主的かつ合理的により良い商品・サービスを選べる環境を守るための法律です。

たとえば、実際の品質よりも良く見せる表示や、有利な取引条件だと誤解させる表示で商品販売が行われたとしましょう。消費者はそれにつられて、実際には良くない商品・サービスを購入してしまう危険性があります。

そのため、商品・サービスの「品質・内容・価格」を偽って表示することを規制し、消費者が不利益を被らないようにするのが景品法の目的なのです。

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

新人Gメン及川

新人Gメン及川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

なぜノベルティは景品法で規制されるの?

1つ目の理由は消費者利益の保護です。

事業者が、不当に高価なノベルティを付けて商品販売したとしましょう。消費者はノベルティに惑わされて質の良くない商品や割高な商品を購入してしまう可能性があります。これでは、消費者が自主的・合理的に良い商品・サービスを選ぶことができたとはいえず、消費者は不利益を被ったことになります。

2つ目の理由は、事業者の不健全な景品競争を防ぐためです。事業者が景品の額で競うようになってしまえば、商品・サービスそのものの競争に力を入れなくなる危険性もあります。そうなれば、商品・サービスの質が低下し、消費者の不利益につながる悪循環を生んでしまうでしょう。

消費者の利益を保護し、事業者が商品の質で健全に競えるように、景品法はノベルティの上限金額を規制しているのです。

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

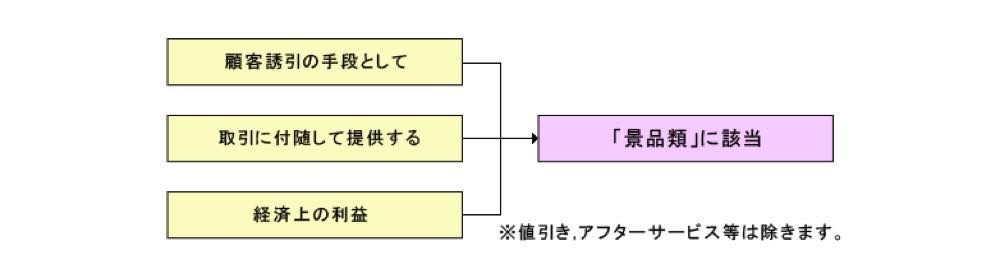

景品法上の「景品」の定義

一般的に、景品とは「粗品・おまけ・賞品」などを指します。しかし、景品法上の「景品」とは、以下の4つの要件を満たしたものになります。

景品法上の景品とは?

- 顧客を誘引するための手段として

- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する

- 物品、金銭その他の経済上の利益

- 上記3つに当てはまるもので、内閣総理大臣が指定するもの

※画像は【消費者庁公式サイト】より引用

景品法が規制する「景品の種類」

景品法では、以下の種類の景品が規制の対象となります。

- 懸賞

- 総付景品

懸賞

「懸賞」とは、抽選やクイズの正誤、ゲームの勝敗などに応じて景品類が提供されるものです。偶然性や優劣が関わるため、応募者は必ず景品をもらえるとは限りません。

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

オープン懸賞

オープン懸賞とは、商品・サービス購入者や来店者を対象としない、誰でも応募可能な懸賞のことです。新聞・テレビ・雑誌・Webサイトなどで広く告知され、郵便はがき・ファクシミリ・Webサイト・メールなどで応募することができます。当選者は抽選で決定されます。

オープン懸賞の場合、景品法による上限金額の規制がありません。事業者・応募者間のなんらかの取引(商品の購入など)が必要ないため、景表法上の「景品」には当たらないからです。そのため、オープン懸賞では高額な景品を用意することも可能です。

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

クローズド懸賞

クローズド懸賞とは、事業者と応募者の間に取引が発生することを条件とした懸賞を指します。つまり、商品やサービスの購入を条件に景品を提供する形式のことです。限定的な条件下での懸賞であることから、クローズド懸賞と呼ばれています。

クローズド懸賞は、さらに以下の2種類に分類されます。

- 一般懸賞

- 共同懸賞

一般懸賞

一般懸賞とは、商品購入者・サービス利用者に対して「くじ等の偶然性」「特定行為の優劣」により景品を提供する方法です。一般懸賞は事業者が単体で行います。

- 抽選の当選者、じゃんけんの勝者に景品を提供する場合

- 一部の商品にのみ景品を付け、外観上それが判断できないようにしている場合

- パズルやクイズなどの正誤により景品を提供する場合

- 競技や遊戯などの優劣により景品を提供する場合

- 一定金額以上を購入したレシートの添付が条件の応募 など

共同懸賞

共同懸賞とは、複数の事業者が参加して行う懸賞のことです。

- ショッピングモールに入居する複数店舗が共同開催する福引

- 商店街の複数店舗が開催するくじ引き

- 「電気まつり」など、一定地域の同業者が共同で行う懸賞 など

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

総付景品

総付景品(そうづけけいひん)とは、商品購入者・サービス利用者・来店者など、一般消費者にもれなく提供する景品のことです。商品・サービス購入の申し込み順、来店の先着順で提供する金品なども総付景品に当たります。総付景品も景品法の規制対象となります。

- 先着●名様に賞品を提供する

- オープン日に来店した全員に景品をプレゼント

- 申込者全員に記念品を送付

- 商品を購入した全員に景品を贈呈 など

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

景品(ノベルティ)の上限金額

景品法が規制する以下の3つについて、景品(ノベルティ)の上限金額を解説します。

- 一般懸賞

- 共同懸賞

- 総付景品

一般懸賞における景品(ノベルティ)の上限金額

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

▼一般懸賞における景品(ノベルティ)の上限金額

| 懸賞による取引価額 | 景品の上限金額 | |

| 最高額 | 総額 | |

| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |

| 5,000円以上 | 10万円 | |

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

取引価額の算出方法(基本)

A. 購入者を対象に、購入額に応じて景品を提供=取引価額は購入金額

B. 購入者が対象だが、購入額の多少に関係なく景品を提供=取引価額は原則100円(※1)

C. 購入を条件とせずに、来店者に対して景品を提供=取引価額は原則100円(※2)

(※1) 商品・サービスで100円を下回るものがある場合、その最低価格のものが取引価額になる。反対に、商品・サービスの最低額が100円以上の場合、その中の最低価格のものが取引価額となる。

(※2) 商品・サービスの最低額が100円以上の場合、その中で最低価格のものが取引価額となる。

共同懸賞における景品(ノベルティ)の上限金額

▼共同懸賞における景品(ノベルティ)の上限金額

| 景品の上限金額 | |

| 最高額 | 総額 |

| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

総付景品における景品(ノベルティ)の上限金額

▼総付景品における景品(ノベルティ)の上限金額

| 懸賞による取引価額 | 景品の上限金額 |

| 1,000円未満 | 200円 |

| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

新人Gメン及川

新人Gメン及川

景品法に違反した場合はどうなる?

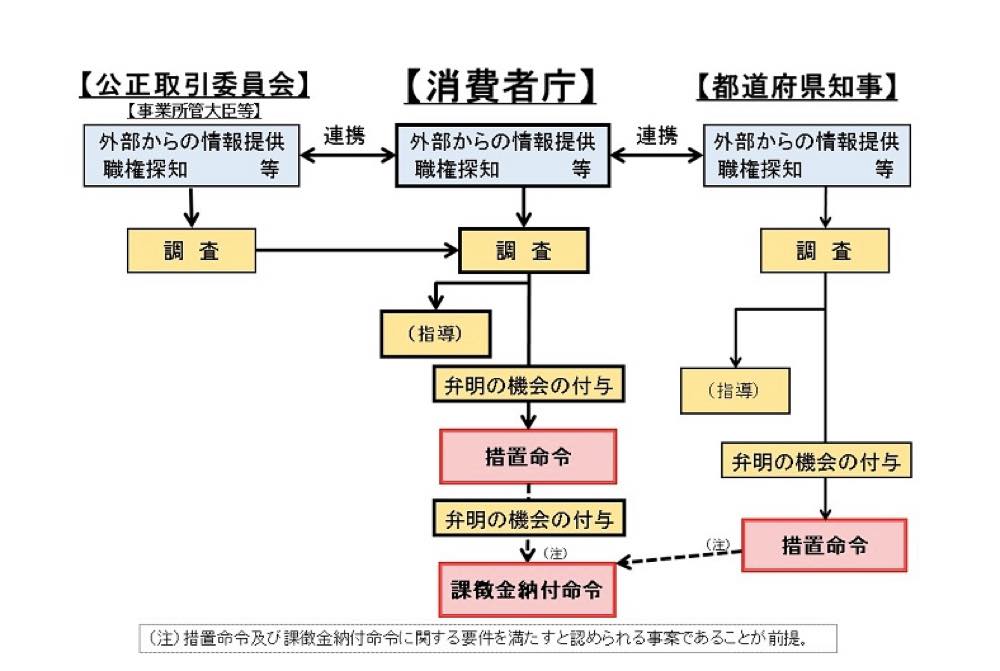

景品表示法違反の疑いがある場合、消費者庁・都道府県知事・公正取引委員会が連携して事業者への事情聴取・情報収集が行われます。調査の結果、違反が認められた場合は消費者庁から事業者に対して「措置命令」が下されます。

消費者庁の措置命令

・消費者に誤解を与えた表示、過大な景品の排除

・再発防止策の実施

・今後、同様の違反を行わないよう命令

措置命令後、事業者には弁明の機会が与えられます。もし弁明が認められた場合は、課徴金が免除されます。万一、弁明が認められなかった場合には、過去5年間遡って利益の3%相当の課徴金を納付しなければなりません。

また、措置命令に従わなかった場合は、刑事罰(最大2年の懲役・最大300万円の罰金)が科せられます。

※画像は【消費者庁公式サイト】より引用

新人Gメン及川

新人Gメン及川

ベテランGメン園川

ベテランGメン園川

オペレーター 杏奈

オペレーター 杏奈

まとめ

- 景品法が景品の上限金額を定める目的は、「消費者が不利益を被らないため」「事業者が不健康な景品競争をしないため」

- 誰でも応募・抽選可能な懸賞で配る景品に関しては、景品法の規制対象外

- 景品法で規制を受けるのは一般懸賞・共同懸賞・総付景品の3つ

- 一般懸賞で配る景品の上限金額

▶️5,000円以下=取引価額の20倍

▶️5,000円以上=10万円

- 共同懸賞で配る景品の上限額=30万円

- 総付景品の上限金額

▶️取引価額が1,000円以下=200円

▶️取引価額が1,000円以上=取引価額の10分の2

- 景品法に違反すると措置命令・課徴金納付命令のいずれかが下される

- 措置命令に従わない場合は刑事罰もあり得る